相続人の範囲

相続税申告の期限は相続の開始から10か月

人が死亡したときは、同居の親族等が死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の死亡地、本籍地、又は届出人の所在地の市役所、区役所、又は町村役場に死亡届を提出することで死亡の事実がその死亡者の戸籍に反映され、同時に相続が始まります。

死亡の事実を知った日の翌日から3か月までに相続を承認するか放棄するかを決定し、4か月までにその死亡者の死亡日が含まれる年の1月1日から死亡日までの所得金額を税務署に申告して所得税を納付し(準確定申告)、10か月以内に相続税を申告・納付することになっています。

相続分は相続人の立場によって異なる

亡くなった方を「被相続人」といい、被相続人の遺産(プラスの遺産もマイナスの遺産も含みます)を受け継ぐ人を「相続人」といいます。相続人は大きく配偶者とそれ以外に分けることができ、配偶者以外の相続人を(第1順位)子、(第2順位)「被相続人」の直系尊属、及び(第3順位)「被相続人」の兄弟姉妹に分けることができます。具体的な家族の構成から各相続人の民法で決まっている(法定)相続分を説明します。

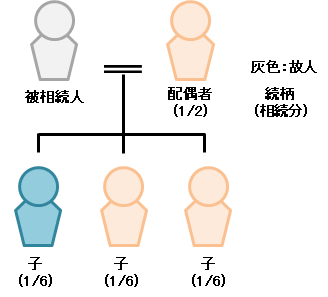

(ア)「被相続人」の配偶者が存命であり、子がいる場合

- 配偶者の相続分は、相続財産の1/2、子の相続分は、1/2であり、子が複数人ある場合では各自の相続分は等しい

- 子には前の配偶者との間の子、「被相続人」が男親の場合では認知した非嫡出子も含まれ、嫡出子と非嫡出子との間では相続分に差はない

- 配偶者の連れ子には相続権が無いが、養子縁組をすることで配偶者の連れ子に相続権を与えることができる

(イ)「被相続人」の配偶者が故人であり、子がいる場合

- 子が全ての遺産を相続し、子が複数人ある場合では各自の相続分は等しい。子の範囲は(ア)と同じである

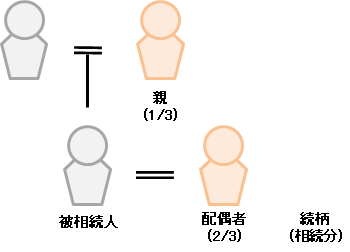

(ウ)「被相続人」の配偶者が存命であり、子がなく、「被相続人」の直系尊属(「被相続人」の親、祖父母等)が存命の場合

- 配偶者の相続分は、相続財産の2/3、直系尊属の相続分は、1/3である

- 「被相続人」の親と祖父母が存命の場合、相続人となるのは親のみである

- 「被相続人」の両親が存命の場合、各自の相続分は等しい

(エ)「被相続人」の配偶者がなく、子もいないが、「被相続人」の直系尊属が存命の場合

- 直系尊属が全ての遺産を相続する

- 「被相続人」の親と祖父母が存命の場合、相続人となるのは親のみである

- 「被相続人」の両親が存命の場合、各自の相続分は等しい

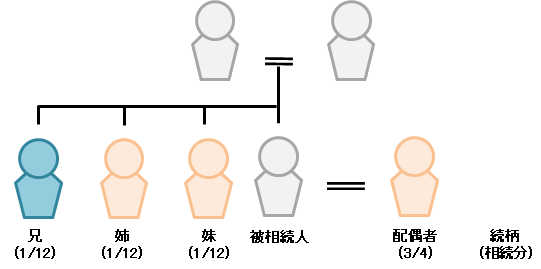

(オ)「被相続人」の配偶者が存命であり、子がなく、「被相続人」の直系尊属もないが、「被相続人」の兄弟姉妹が存命の場合

- 配偶者の相続分は、相続財産の3/4、兄弟姉妹の相続分は、1/4である

- 兄弟姉妹が複数人あるとき、各自の相続分は等しい

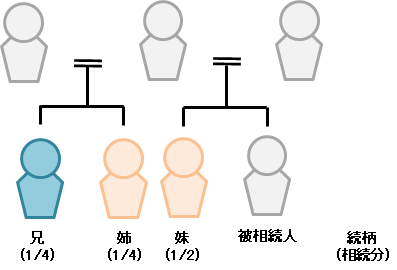

(カ)「被相続人」の配偶者がなく、子も「被相続人」の直系尊属もないが、「被相続人」の兄弟姉妹が存命の場合

- 相続人となるのは「被相続人」の兄弟姉妹のみである

図のように兄弟姉妹の中に半血の兄弟姉妹(父又は母の一方が異なる兄弟姉妹)がいる場合、半血の兄弟姉妹は、「被相続人」と父母を同じくする兄弟姉妹の半分の相続分を有する(例えば、「被相続人」と父母を同じくする兄弟姉妹が1人、半血の兄弟姉妹が2人いる場合、父母を同じくする兄弟姉妹の相続分は1/2、半血の兄弟姉妹の相続分はそれぞれ1/4である)

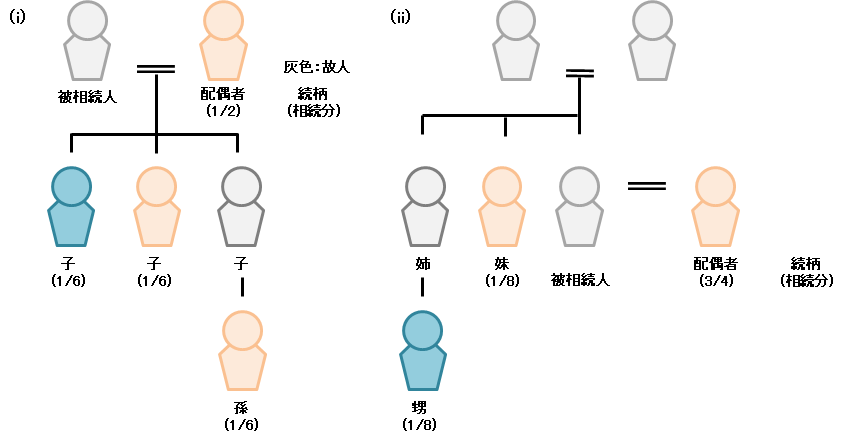

孫やひ孫が相続人になる代襲相続

下の図(i)及び(ii)のように、前号の記事に挙げた第1順位及び第3順位グループの者が相続開始までに死亡した場合、又は欠格若しくは廃除となった場合、その子が親に代わって相続権を得て相続をします。これを代襲相続といいます(直系では被相続人のひ孫まで、傍系では被相続人の甥姪まで代襲相続することができます)。

ただし、親が家庭裁判所に相続放棄を申し出てそれが認められた場合ではその者には初めから相続権がなかったものとして扱われるため、相続放棄をした親の子や孫に代襲相続は認められません。

養子と養親及び実親との関係

養子には普通養子縁組制度と特別養子縁組制度があります。これらの二制度には相続に関して違いがあります。

普通養子縁組の養子は、両方の親の相続権も有します。これに対し、特別養子縁組の養子は、養子縁組時に実親との親子関係が戸籍上では終了しているため、養親の相続権のみを有します。

以上より、相続人の範囲は、被相続人の配偶者から子、孫、直系尊属、兄弟姉妹、甥姪までであることがわかります。

相続権の喪失

一定の事由がある場合、相続人から相続権がはく奪されます。これには欠格と廃除の2つの制度があります。詳しくは、リンク先の記事をご覧ください。

まとめ

以上、相続人の地位によって法律で決められている相続分が変わること、及び相続人の欠格・廃除によりその範囲が縮小したり、養子縁組によって相続人の範囲が拡大したりする場合について説明しました。本記事のポイントは以下のとおりです。

- 法定相続分は、被相続人に対する相続人の地位によって変化する

- 代襲相続によって相続人の範囲が拡大する

- 養子縁組によって相続人の範囲が拡大する

- 相続人の欠格・廃除によって相続人の範囲が縮小する

より、まずはお気軽にご相談ください