任意後見の紹介

前の記事では法定後見制度を説明しました。政府は、法定後見と任意後見とでは任意後見の利用を優先するとしています。この記事は、もう一つの後見制度である任意後見制度を紹介します。

任意後見制度とは

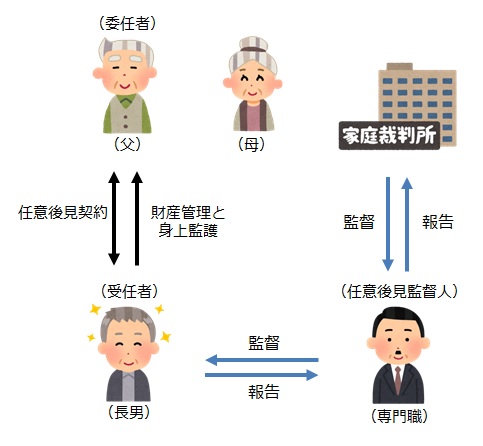

任意後見制度は、下図に示すように後見を受けようとする本人(任意後見委任者)が、任意後見人となる者(任意後見受任者)との間で本人の判断能力の低下後の財産管理や身上監護等の事務を委任する契約を本人の判断能力の低下前に締結し、後見開始後に任意後見人となった者が任意後見監督人の監督下で契約事務を遂行することを特徴とします。

任意後見制度の法定後見制度との相違点を次の表に示します。

任意後見と法定後見の比較

| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |

|---|---|---|

| 契約の時期 | 委任者の判断能力低下よりも前 | 契約によらない |

| 後見人の選任 | 任意後見契約の中で指定する | 家庭裁判所が決定 (知らない人が後見人になる可能性大) |

| 後見の開始手続 | 家庭裁判所への任意後見監督人の選任申立て | 家庭裁判所への成年後見等の審判申立て |

| 後見開始手続の時期 | 本人(委任者)の判断能力低下後 | 本人の判断能力低下後 |

| 後見人等の代理権 | 任意後見契約の中で定めた行為について代理権を有する | (後見の場合)あり (保佐の場合)あり* (補助の場合)あり* |

| 後見人等の同意権 | なし | (後見の場合)なし (保佐の場合)あり** (補助の場合)あり** |

| 後見人等の取消権 | なし | (後見の場合)あり (保佐の場合)あり** (補助の場合)あり** |

* 保佐人と補助人の代理権は、家庭裁判所が認めた事項についての代理権である。

** 保佐人は民法第13条で定められている特定の法律行為について同意権と取消権を有するが、補助人は民法第13条で定められている一部の法律行為についてのみ同意権と取消権を有する。

任意後見と法定後見の大きな違いの一つは、任意後見人は、被後見人がした法律行為(契約等)について取消権を有しないということです。このような場合、任意後見人は、クーリングオフ制度の利用等、他の方法で契約を解除するように努めます。

判断能力が不十分になってしまった人々の中には法定後見で身を護ってもらった方がよい人もいます。そのため、任意後見受任者、任意後見人、及び任意後見監督人も法定後見の申立人になることができるようになりました(任意後見契約に関する法律第10条)。

任意後見契約書の作成

任意後見契約には、委任者が認知症や精神障害により判断能力を低下させた場合に委任者の「生活、療養看護、及び財産管理」に関する事務の全部又は一部についての代理権を任意後見人に付与する定め、並びに任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が発生する定めが必須です。

したがって、任意後見契約書を作成するうえでの考慮すべき点は、財産管理及び身上監護に関して何を任意後見人に代理してもらうか(何についての代理権を任意後見人に付与するか)、どの財産の管理を任意後見人に任せるか、及び任意後見人にどれくらいの報酬を与えるか、という点です。

任意後見契約書の作成の順序としては、任意後見人に付与する代理権を記した代理権目録と任意後見人に管理してもらう財産を記した財産目録を作成し、次に代理権目録と財産目録を基に専門家と話し合ったうえで任意後見契約書を作成します。

委任者が任意後見人一人の判断ではなく任意後見人監督人と併せて二人の判断を必要とすると考える事柄については、個別に任意後見監督人の同意を要するという特約を契約の中に入れることもできます。

任意後見人にどのように後見してもらいたいかその希望を伝えるため、任意後見契約書とは別に「ライフプランの確認書」を作成し、介護に関する希望、介護施設に関する希望、介護施設に入所した場合の自宅の処分に関する希望、医療に関する希望、及び万が一の場合の連絡先等を任意後見契約の委任者と受任者の間で共有するとよいでしょう。

後見人は、特に、延命治療等の生命に直接かかわるような医療について同意を与えることができませんので、ライフプランの確認書を作成しておくことが重要です。希望する場合は、公証役場で「尊厳死宣言公正証書」を作成してもよいでしょう。

その後、専門家と話し合ってよく練られた任意後見契約書の原案を公証役場へ持参し、契約書を公正証書化します。

任意後見契約について相談に対応してくれる専門家としては、例えば、公証人、各弁護士会の高齢者障害者支援部門に所属の弁護士、「成年後見センター・リーガルサポート」所属の司法書士、及び「成年後見センターヒルフェ」又は「コスモス成年後見サポートセンター」等に所属の行政書士が挙げられます。

必要書類

公正証書の作成に必要な書類等は次のとおりです。公的証明書は、発行後3か月以内のものであることを要します。

- 契約書原案

- 代理権目録

- 任意後見契約委任者の戸籍全部事項証明書

- 任意後見契約委任者の住民票

- 任意後見契約委任者の印鑑証明書と実印、又は本人確認資料(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)と認印

- 任意後見契約受任者の住民票

- 任意後見契約受任者の実印

- 任意後見契約受任者の印鑑証明書と実印、又は本人確認資料(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)と認印

契約締結までの流れ

-

ステップ

- 後見制度の説明

任意後見契約の委任者と受任者との間で後見に関する希望を確認する。

-

ステップ

- 契約書原案の作成

任意後見契約の必要書類を収集し、それと並行して任意後見契約書の原案を作成する。

-

ステップ

- 公証人との打ち合わせ

任意後見契約の締結の前に、契約書の内容について公証人と打ち合わせを行う。

-

ステップ

- 公証役場での契約締結

任意後見契約の委任者と受任者が公証役場で契約を締結し、公証人が任意後見契約の公正証書を作成する。

-

ステップ

- 登記手続

公証人が任意後見契約を登記する。

-

ステップ

- 登記事項証明書の取得

法務局において登記事項証明書の交付を申請し、これを取得する。

任意後見人

任意後見受任者

任意後見人となる者(任意後見受任者)は、委任者の親族であっても、弁護士、司法書士、行政書士、及び社会福祉士などの専門職であっても問題ありません。令和元年の統計では任意後見人となった者の約7割が被後見人の親族でした。

ただし、未成年者や破産した人等は、委任者の親族であっても任意後見人にはなれません。

任意後見人の仕事

任意後見人に任意後見契約の中で定められた事務を行う責務があることは当然ですが、その他にも任意後見人には次のことを行う義務があります。

報告義務

任意後見人は、任意後見監督人及び任意後見監督人を介して家庭裁判所に報告を行う責務があります。

分別義務

任意後見人は、被後見人の支払いを代行するために被後見人の財産(金銭)を一時的に預かる場合がありますが、当然に自己の財産と被後見人の財産を分別して管理する責務があります。特に親族が任意後見人になった場合、日常生活の支出であっても被後見人の分と後見人の分を厳密に分ける義務が任意後見人に求められています。

現在では後見制度支援信託や後見制度支援預金という制度によって、日常生活では費消することがないような大きな金額の金銭を金融機関に預けて被後見人の財産を管理することができるようになっています。

任意後見の報酬と費用

任意後見人は、被後見人の財産の中からその報酬と後見事務にかかった費用を得ることができます。任意後見人の報酬額は、任意後見契約の中で定められた額ですが、任意後見監督人の報酬額は、家庭裁判所が決定する額です。

任意後見監督人選任の申立て

後見の開始が必要になったとき、任意後見委任者本人、その配偶者、四親等以内の親族、又は任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。

家庭裁判所への申立ては、任意後見監督人選任申立書、申立事情説明書、本人の任意後見契約の登記事項証明書、住民票、医師の診断書、任意後見受任者事情説明書、及び任意後見契約公正証書写し等を提出することで行われます。

家庭裁判所の判断によっては医師の鑑定書が必要とされることもあります。

申立ての費用(2024年現在)

| 1.申立手数料 |

| 800円分の収入印紙 |

| 2.登記手数料 |

| 1,400円分の収入印紙 |

| 3.郵便切手* |

| 4,200円分 |

| 4.鑑定費用 |

| 申立後、鑑定が必要な場合に支払う |

* 郵便料金の変更によって額が変わる可能性があります。

申立後の手続き

申立後の手続きには、(1)申立人と任意後見受任者の調査、(2)本人調査と(場合によっては)鑑定、(3)親族の意向照会、及び(4)審判があります。

任意後見契約の解除

任意後見監督人選任(任意後見契約発効)前の解除

任意後見監督人が選任される前では、任意後見契約の委任者と受任者のどちらからでも、公証人の認証を受けた書面によって契約を解除することができます。

任意後見監督人選任(任意後見契約発効)後の解除

任意後見監督人が選任された後では、正当な理由があり、且つ、家庭裁判所の許可を受けて契約を解除することができます。任意後見人が契約した事務を行わない等の理由がある場合では、本人、親族、任意後見監督人の請求により家庭裁判所は任意後見人を解任することができます。任意後見契約の解除後に本人、親族、任意後見人、又は任意後見監督人等の家庭裁判所への申立てにより、法定後見による保護を受けることもできます。

業務の終了

次の場合に任意後見人の業務は終了します。

- 任意後見契約が解除されたとき

- 任意後見監督人の選任後に法定後見の開始の審判がなされたとき

- 当事者(本人、任意後見人)が死亡又は破産したとき等

任意後見契約の活用方法

任意後見契約には将来型、即効型、及び移行型の3種類の形式があります。将来型任意後見契約は、字面のとおり、将来の任意後見を契約するものであり、即効型任意後見契約は契約締結後に速やかに任意後見監督人を選任して後見を開始することを特徴としています。移行型任意後見契約は、将来の任意後見を約束する契約と後見が必要となる時点までの期間における財産管理等委任契約を組み合わせた契約です。

任意後見は、委任事務の執行や遺言執行と組み合わせて利用することができます。受任者、任意後見人、及び遺言執行者は同一の人物であってもよいし、同一の人物でなくても構いません。次の三種類の支援を必ずセットとしなくてはならないということでもありません。

1.財産管理委任契約

例えば、ある高齢者が、自身の息子を任意後見人受任者とする任意後見契約を考える場合、その高齢者の判断能力が低下して任意後見がスタートするまで財産の管理を息子に任せるという委任契約を任意後見契約と組み合わせることができます。この移行型任意後見契約により、その高齢者本人が元気な間では息子に財産管理事務を任せ、本人が判断能力を失った後では息子に財産管理に加えて身上監護を任せることができます。

2.見守り契約

委任者が独居者であり、且つ、周りに頼ることができる人がいない場合、専門家が任意後見人受任者になることがあります。このような場合、任意後見人受任者と見守り契約を結ぶことで委任者は受任者による連絡又は面談を定期的に受けることができ、受任者が委任者の様子を判断して後見が委任者に必要であると判断すると、受任者によって任意後見人選任の申立てが為され、後見が開始します。

3.死後事務委任契約

委任者が独居者であり、且つ、自身の死後の事について頼ることができる人が委任者の周りにいない場合、死後事務委任契約を任意後見人受任者との間で結ぶことができます。この死後事務委任契約により、委任者は、自身が亡くなった後に死後事務委任契約の受任者にして欲しいことをお願いすることができます。

任意後見契約では公証役場において公正証書を作成するため、公正証書遺言をあわせて作成すると便利です。遺言の中で任意後見人予定者を遺言執行者に指定しておくことにより、死後の財産の分配・清算を行ってもらうことができます。ただし、財産を任意後見人に遺贈する遺言は、その任意後見人が委任者の直系血族、配偶者、又は兄弟姉妹である場合を除き、民法第966条により無効とされています。

任意後見契約と組み合わせて活用できる契約等

| 後見希望者の状態 | 対処するための契約等 |

|---|---|

| 判断能力は正常だが、運動機能が低下 | 見守り契約 |

| 判断能力が低下 | 財産管理等委任契約 任意後見契約 |

| 死亡 | 死後事務委任契約 遺言執行 |

まとめ

- 任意後見は、任意後見受任者との間での任意後見契約に基づく

- 任意後見受任者は、任意後見の委任者が指定した者である

- 任意後見は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに始まる

- 任意後見人は、取消権を有しない

- 任意後見契約書は、公正証書で作成する

- 任意後見人の仕事は任意後見委任者の財産管理と身上監護である

- 任意後見人には家庭裁判所と任意後見監督人への報告義務がある

- 任意後見人への報酬は、任意後見契約で定める