法定後見の紹介

認知症、精神障害、又は知的障害などで判断能力が低下している人は、複雑な内容の法律行為、例えば介護や医療に関する契約や金融機関への手続を独りで行うのが困難であったり、本人に不利益な結果が生じるような契約をしてしまうことがあり得ます。このような人々のために成年後見人等を選び、選ばれた成年後見人等がこれらの人々の意思を尊重した支援を行うことでそれらの人々の権利と利益を護る仕組みを成年後見制度といいます。

法定後見制度

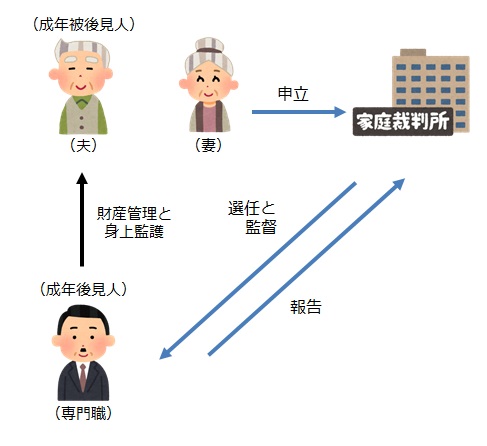

成年後見制度には法定後見と任意後見の二制度があります。法定後見の構成は、下図のようになっています。

法定後見制度は、法定後見を利用して保護を受ける人の判断能力の違いによって成年後見、保佐、及び補助に分かれ、保護を受ける成年の申請者をそれぞれ成年被後見人、被保佐人、及び被補助人と呼び(成年被後見人、被保佐人、及び被補助人をまとめて制限行為能力者といいます)、申請者に代わって法律行為をする人をそれぞれ成年後見人、保佐人、及び補助人と呼びます。

成年被後見人等の判断能力

成年被後見人、被保佐人、及び被補助人の判断能力の違いは次のとおりです。

| 分類 | 判断能力 |

|---|---|

| 成年被後見人 | 判断能力を欠く常況にある |

| 被保佐人 | 判断能力が著しく不十分である |

| 被補助人 | 判断能力が不十分である |

成年後見人等の選任

法定の後見、保佐、又は補助を受けるには本人、本人の親族、及びその他の法律で定められたものが家庭裁判所に対して審判を求め、裁判所が上記の基準で本人に成年後見人、保佐人、及び補助人を選任します。

本人以外の者が「補助開始の審判」を請求するには本人の同意が必要です。

「後見」、「保佐」、及び「補助」の違い

成年被後見人、被保佐人、及び被補助人をまとめて制限行為能力者と呼びます。制限行為能力者の保護者は、法律行為に関して制限行為能力者を代理することができます(代理権)。これらの保護者は、制限行為能力者が行った法律行為(契約等)を取り消すことができますが(取消権)、取り消さずに追認することもできます(追認権)。成年後見人を除く保護者は、制限行為能力者がする法律行為(契約等)に同意を与えることができます(同意権)。

保護者が持つ権能の早見表

| 保護者 | 代理権 | 同意権 | 取消権 | 追認権 |

|---|---|---|---|---|

| 成年後見人 | 有 | 無 | 有 | 有 |

| 保佐人 | 有* | 有 | 有 | 有 |

| 補助人 | 有* | 有 | 有 | 有 |

* 保佐人と補助人は、原則として代理権を有しませんが、家庭裁判所の審判で特定の法律行為についての代理権の付与が認められた場合にその代理権を有します。代理権の付与には被保佐人本人又は被補助人本人の同意が必要です。

成年後見人は同意権を有しません。成人被後見人は、成人後見人が同意したように法律行為をすることができないことがこの理由です。

保佐人は、民法第13条で定められている特定の法律行為、主に財産の処分に関する法律行為について同意権、取消権、及び追認権を有し、被保佐人は、これらの制限を受けている法律行為を保佐人の同意なしに行うことができません。

補助人は、民法第13条第1項で定められている特定の法律行為の中から被補助人の希望に基づき家庭裁判所の個別の審判で選ばれた一部の法律行為について同意権、取消権、及び追認権を有します。すなわち、補助人が同意権、取消権、及び追認権を備えるには被補助人の同意が必要です。被補助人は、それ以外の法律行為については自分の意思で行うことができます。

民法第13条第1項で定められている特定の法律行為

- 元本を領収し、又は利用すること

- 借財又は保証をすること

- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること

- 訴訟行為をすること

- 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法に規定する仲裁合意)をすること

- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること

- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること

- 新築、改築、増築又は大修繕をすること

- 民法第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること

- 前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること

第1号の「元本を領収し、又は利用すること」には、例えば、預貯金の払い戻しを受けること、利息を定めてお金を貸し付けること、貸金の返済を受けること等が挙げられます。普通預金の払い戻しは、元本の領収に該当しないとされています。

第9号に関し、民法第六百二条に挙げる賃貸借の存続期間は次のとおりです。

| 第一号 | 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 | 10年 |

| 第二号 | 第一号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 | 5年 |

| 第三号 | 建物の賃貸借3年第四号動産の賃貸借 | 6か月 |

後見人の仕事に含まれないこと

・財産の運用

後見人は、被後見人の財産を管理しても運用することはありません。財産の運用をしてもらいたい人は、信託の利用を検討してみてください。

・家事や介護をすること

家事や介護の仕事はヘルパーの仕事であって、後見人の仕事ではありません。

・身元保証人や身元引受人になること

後見人は、身元保証人として入居・入院費用を保証したり、身元引受人として死亡時のご遺体の引受をすることはありません。ただし、法定後見人として又は死後事務委任契約も締結している場合には任意後見人として死亡時のご遺体の引き受けを行うことはあります。

・医療行為に同意すること

後見人は、被後見人への医療について同意することはありません。

審判の申立て

以下、「成年後見人等」は、成年後見人、保佐人、又は補助人を表し、「成年被後見人等」は、成年被後見人、被保佐人、又は被補助人を表し、「成年後見監督人等」は成年後見監督人、保佐監督人、又は補助監督人を表します。

申立権者

法定の後見、保佐、又は補助の開始の申立ては、住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てを行うことができる者(申立権者)は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長、成年後見人等、成年後見監督人等、未成年後見人、未成年後見監督人、任意後見受任者、任意後見人、又は任意後見監督人です。

ただし、任意後見受任者、任意後見人、又は任意後見監督人が法定後見等の申立人に成れる場合は、任意後見よりも法定後見の方が本人の利益になる場合に限られます。

成年後見人、保佐人、及び補助人の候補者

家庭裁判所が審判の申立てを受けて成年後見人、保佐人、又は補助人を選任します。必ずしも弁護士、司法書士、行政書士、又は社会福祉士等の専門職が成年後見人、保佐人、又は補助人に選ばれるわけではなく、保護を受ける本人の親族が成年後見人、保佐人、又は補助人に選ばれることもあります。ただし、現実には8割のケースで専門職が後見人に選任されています(令和5年)。

しかしながら、次の者は成年後見人等に選任されません。

成年後見人等に選任されない者

- 未成年者

- 家庭裁判所によって免ぜられた法定代理人、保佐人、又は補助人

- 破産者

- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

- 行方不明者

申立て

家庭裁判所への申立ては、後見・保佐・補助開始申立書、事情説明書、本人の住民票、及び医師の診断書等を提出することで行われます。

保佐及び後見の審理には医師の診断書に加えて医師の鑑定書が原則として必要ですが、家庭裁判所の判断によっては医師の鑑定書が省略されることもあります。

申立ての費用(2024年現在)

| 1.申立手数料 |

| *800円分の収入印紙 |

| 2.登記手数料 |

| 2,600円分の収入印紙 |

| 3.郵便切手** |

| 後見の場合、4,000円分 保佐・補助の場合、5,000円分 |

| 4.鑑定費用 |

| 申立後、鑑定が必要な場合に支払う |

* 保佐・補助の審判申立て時に代理権や同意権付与の審判も同時に申し立てる場合はそれぞれ800円分の収入印紙を追加します。

** 郵便料金の変更によって額が変わる可能性があります。

審判の過程

審理

審判の前段階として審理があります。審理には、(1)書類審査、(2)面接、(3)親族の意向照会、(4)本人の鑑定、及び(5)本人と成年後見人等の候補者の調査があります。

審判の期間

審判の申立てから審判の完了まで1~2か月の時間がかかります。2か月以上の時間がかかる場合もあります。

審判の取消し

後見、保佐、又は補助の対象となっている人についてその後見、保佐、又は補助の原因が無くなったとき、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、成年後見人等、成年後見監督人等、未成年後見人、又は未成年後見監督人は 後見開始、保佐開始、又は補助開始の審判を取り消すよう家庭裁判所に申し立てることができます。

成年後見人等の仕事

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務を行うに当たり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、成年被後見人の心身の状態及び生活の状況に配慮することとされています(民法第858条)。この原則は、保佐人と被保佐人との間の関係にも当てはまります(民法第876条の5)。

身上監護

成年後見人は、成年被後見人本人のために本人に代わって手続きをします。例えば、病院への入院や介護施設への入所の手続きが挙げられます。ただし、現時点では、医療行為への同意は成年後見人の仕事の範囲外です。

財産管理

成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、成年被後見人のためにその財産を使います(例:病院や介護施設への支払い、保険料や税金の支払い、財産の売却)。

保佐人及び補助人は、被保佐人又は被補助人が特定の法律行為を行う場合にその実現を支援します。

成年後見人等は成年被後見人等のためにその財産を使うことになっていますが、その使い方は成年後見人等の自由ではなく、家庭裁判所の監視下にあります。

家庭裁判所への報告

成年後見人等は、家庭裁判所の指示に従い、書類の提出や定期的な報告を行います。また、成年後見監督人等が選任されている場合では後見監督人等の指示にも従います。

法定後見の報酬と費用

成年後見人等への報酬は成年被後見人等の財産の中から支払われ、その報酬の金額は、家庭裁判所が後見事務の内容や成年被後見人等の財産を考慮して決定します。後見事務の必要経費も成年被後見人等の財産の中から支払われます。

業務の終了

次の場合に成年後見人等の業務は終了します。

- 成年被後見人、被保佐人、又は被補助人が死亡したとき

- 成年被後見人、被保佐人、又は被補助人の判断能力が回復し、後見等の開始の取消しの審判が取り消されたとき

- やむを得ない事由で成年後見人等が辞任したとき*

- 成年後見人等が破産したとき、又は成年後見人等の配偶者若しくは直系親族が被後見人等に訴訟を起こしたとき*

* 後見等それ自体は終了しません。新たな成年後見人等の選任の申立てが必要です。

まとめ

- 法定後見制度には成年後見、保佐、及び補助が含まれ、保護を受ける制限行為能力者の判断能力によって受ける保護が異なる

- 制限行為能力者を保護するために保護者には代理権、同意権、取消権、及び/又は追認権が付与される

- 専門家ばかりでなく、制限行為能力者本人の親族も成年後見人、保佐人、及び補助人の候補者に選ばれることがある

- 成年後見人の仕事は成年被後見人の財産管理と身上監護であり、その他に家庭裁判所への報告である

- 成年後見人への報酬は、成年被後見人の財産の中から支払われる